DESIGN

デザイン誌『AXIS』の表紙はいかにして生まれたか。

| Design | casabrutus.com | photo_Kaori Oouchi text_Yoshinao Yamada editor_Yuka Uchida

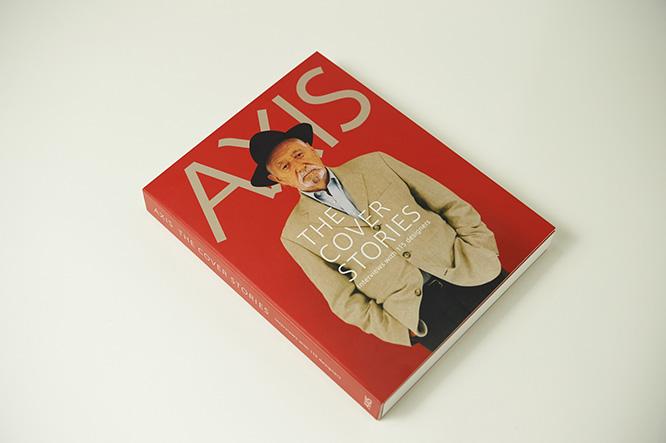

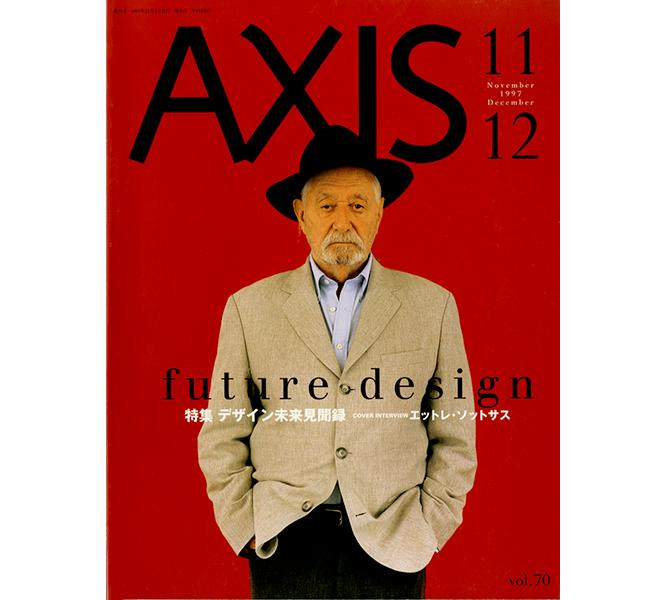

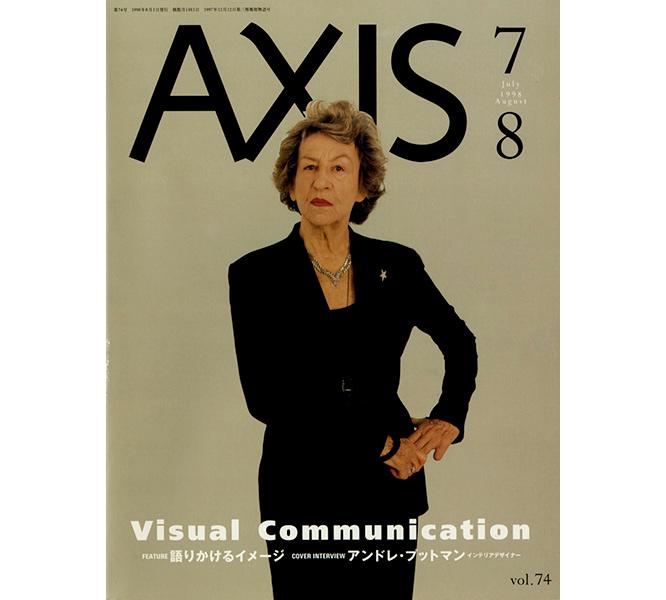

デザイン誌『AXIS』の表紙は、1年前のリニューアル以前はずっと、第一線で活躍するデザイナーたちのポートレート写真だった。その20年にも及ぶ軌跡をまとめた書籍『AXIS THE COVER STORIES』が発売。カバーフォトを撮り続けてきたフォトグラファー筒井義昭とアートディレクターの宮崎光弘が、当時の撮影を振り返った。

Loading...