CULTURE

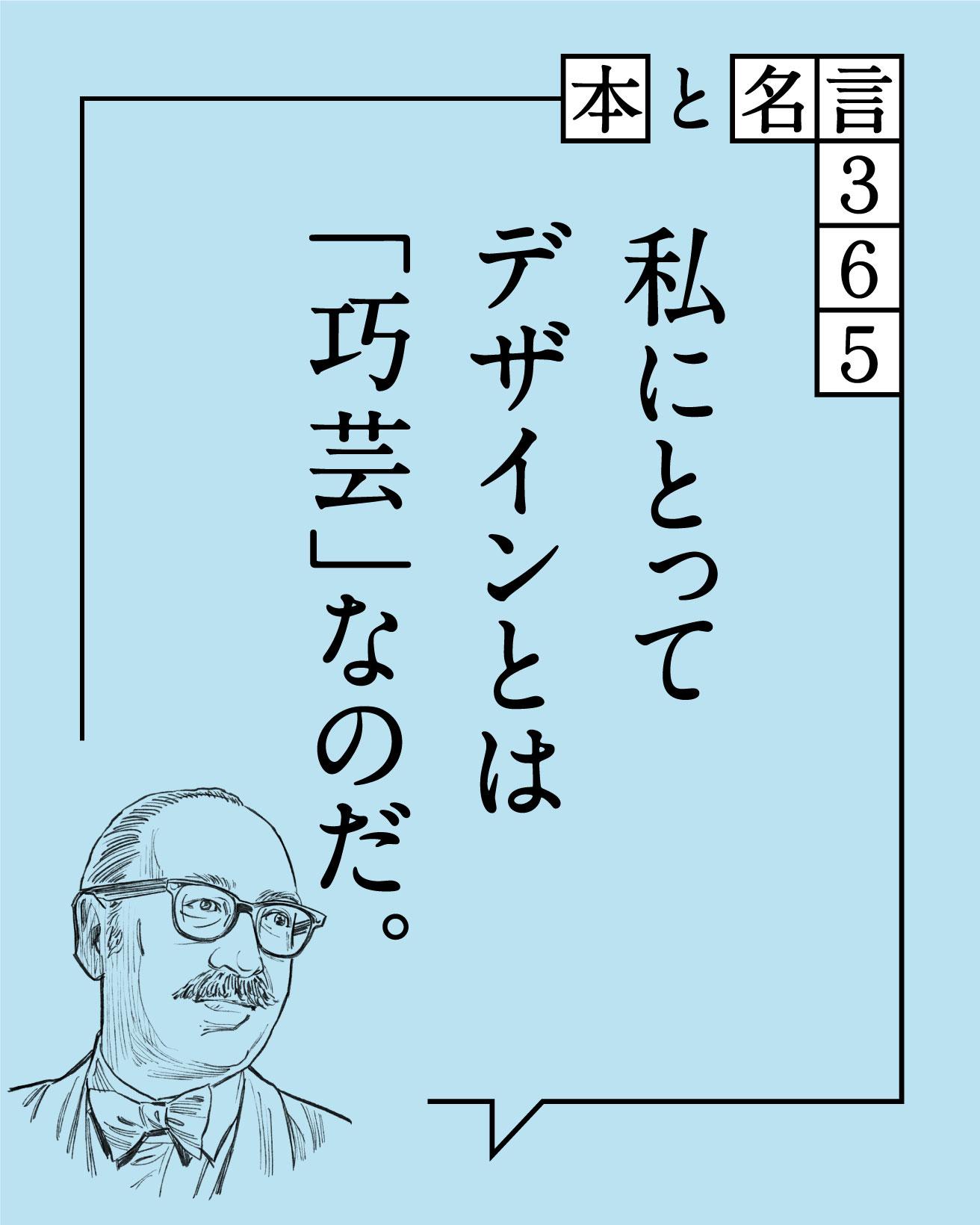

【本と名言365】ソール・バス|「私にとってデザインとは…」

| Culture | casabrutus.com | photo_Miyu Yasuda text_Keiko Kamijo illustration_Yoshifumi Takeda design_Norihiko Shimada(paper)

これまでになかった手法で、新しい価値観を提示してきた各界の偉人たちの名言を日替わりで紹介。今まで見向きもされなかった、映画のタイトルバックに革命を起こしたデザイナーのソール・バス。彼が掲げる創造哲学とは?